青空文庫については何回か書いたが、この記事ほど自分の感情を正確に表現はできなかった。

青空文庫については何回か書いたが、この記事ほど自分の感情を正確に表現はできなかった。

自分の言葉で書くと、電子書籍業者については「青空文庫のボランティアがやったことを自分の成果のように扱いやがって」で、青空文庫に古い作品があることを当然と思っている消費者に対しては「お前らが只で読めるのは、本を読む何倍もの時間を使って入力した人間が要るんだぞ」になってしまう。こんなことは富田さんはひとことも言わなかったが、心の狭い自分は言いたくなる。(ちっせぇ・・・)

下の記事にあるように、ちっさい自分より恥知らずな通販ポータルサイトの社長が自社の成果のように青空文庫の果実を数え上げた時には、ただでさえ悪い人相が凶悪レベルにまでバージョンアップして犬猫は道を開け、小さな子供は泣き出し、カラスが寄ってくるほどだww

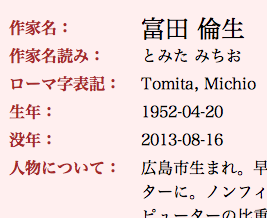

「電子書籍の父」富田倫生さんが遺したもの–日本が目指す方向性とは(前編) – CNET Japan

9月25日、青空文庫の創設者(呼びかけ人)の一人で、8月に逝去された富田倫生さんを追悼するイベントが都内で開かれた。青空文庫は、著作権切れの作品等をボランティアが電子テキスト化、インターネット上で無料公開している電子図書館プロジェクトである。イベントの模様などについては、各種メディアが手厚く報道していたので、ここでは一歩引いた視点から、富田さんと青空文庫の足跡にからめて、日本の電子書籍の現状と目指すべき方向性を探ってみたい。キーワードは「オープン」「民間主導」である。

青空文庫の果たした功績については、富田さんの没後、さかんに語られており、いまさら強調するまでもない。評論家の山形浩生氏は、2010年以降、次々と立ち上がった電子書籍ストアの多くが、コンテンツの不足を青空文庫で補ったことを指摘し、日本の電子書籍は、青空文庫のようなボランティア活動の上に成り立っている(ともいえる)、と主張する。

「青空文庫プロジェクトの成果/山形浩生(評論家兼業サラリーマン)」

青空文庫のコンテンツは、約1万2000作品。これがどれだけ活用されているかは、電子書籍に詳しいライターの鷹野凌氏が詳細に調査している。それによると、SonyのReader Store、Booklive!など国産プラットフォームはもとより、AmazonのKindleストア、AppleのiBookstore、GoogleのGoogle Playブックスなど、海外勢も、こぞって青空文庫をラインアップに加えている。

「青空文庫呼びかけ人・富田倫生さんお別れ会の準備が進んでいるそうなので、各電子書店の利用状況などを調べてみた」

表中で「フル」とあるのは、青空文庫1万2000点のほとんどが、まるごと収録されている、という意味だ。中でも、電子書籍関係者の間で強く記憶されているのが楽天Koboだろう。楽天は2012年7月の日本におけるKoboサービス開始時に、日本語書籍を約3万点用意している、と発表したが、実際にストアで提供されたのは2万点以下で、そのうち半数以上が青空文庫だった。

さらに青空文庫を利用した、各種アプリ等も勘定に入れるべきだろう。AppleのAppStoreや、Google AndroidのGoogle Playストアには、青空文庫を利用したアプリやサービスが多数登録されている。

9月29日時点で検索してみると、AppStoreには、のべ65のアプリ(iPhone用とiPad用を別々にカウントした場合)が、Google Playには305のアプリが登録されている。AppleはiBooksのリリース以来、アプリ型電子書籍を抑制するポリシーを採用したため、現時点のアプリ数は控えめな数字になっているが、それ以前はもっと多数の関連アプリがあった。

アプリの一部は、青空文庫のコンテンツ管理機能とビューワーが一体となっており、高度な表示品質、使い勝手を誇るものも少なくない。

著名なのがiOS用アプリの「SkyBook」。ユーザーによる任意のフォントの組み込み、文字サイズ、文字間、行間、上下左右余白の変更、任意の辞書での辞書検索などに対応し、ダイヤモンド社など、複数の出版社のビューワーにも採用された。ちなみに、SkyBookは数年前にリリースされた老舗アプリだが、ここに挙げたような機能すべてに対応したアプリは、大手電子書籍事業者も、未だにリリースできていない。

さらに、PC用のビューワーや、ブラウザで快適に読むためのエクステンション(アドオン)なども、多数開発されている。日本最大規模のPCソフトライブラリ「ベクター」で検索すると、28件がヒットした。

そのほか、青空文庫を利用したウェブサービスの開発も、非常に盛んである。Kindleの日本上陸前、2009年ごろから米国版Kindleを手に入れて読書を楽しんでいたマニアには、「青空キンドル」というウェブサービスがおなじみだろう。これは青空文庫の読みたい本のページのURLを指定すると、手持ちのKindleに適した書体・レイアウトのPDFがダウンロードできる、というサービスだ。

姉妹サイトの「青空PDFダイレクト」を利用すると、Kindle本体が持つメールアドレスあてにファイルを送ってくれるので、まるで日本語版ストアが既に出来上がっているかのような読書体験を楽しむことができた。筆者も含め、黎明期のKindleマニアにとっては、日本語に対応していなかった当時のKindle端末の、最高の活用法だった。

9月30日には、長く青空文庫をサポートしてきたボイジャーが、青空文庫全作品をブラウザ上でレイアウトされた形で読めるサービス「青空+BinB」をオープンした。

思い返せば、電子書籍のムーブメントは、過去に1990年代と2000年代の二度あった。しかしどちらも、コンテンツの不足が一つの壁となって頓挫したと言われる。

過去のムーブメントと2009年ごろから始まった今回との違いは、いろいろ指摘されているが、青空文庫の1万2000点のコンテンツが、代表的な電子書籍フォーマットであるXMDFとドットブック、そして後にはEPUBに、すぐにでも変換可能な形(後述する「注記」でコーディングされたテキストとHTML)で蓄積されていたし、実際に一部はすでに変換して提供されていたことも大きかった。

例えば、2004年に発売された松下電器産業(現パナソニック)の「シグマブック」で、当初用意された本のタイトル数は5000冊だった。そのライバルで、同じく2004年に発売されたソニーの「リブリエ」で読めた本の数については、確実な資料がないが、同じく数千点だったと考えられる。

これに対して、先述したように、2012~2013年に事業をスタートした電子書籍サービスは、青空文庫の1万2000点を含めることで、総点数のスケール感を増やすことができたのだ。

要するに日本における電子書籍(出版)は、青空文庫なしでは発展しえなかった。20年近くにもわたって、ひたすら本を電子テキスト化し続けた、富田さんや青空文庫のボランティアには足を向けて寝られない、というのが実情なのだ。

電子書籍といえば、どうしても端末やストアに注目が集まりがちだが、コンテンツに目を転じれば、日本の電子書籍を開拓した人々の一人として、富田さんの名前は、必ずや長く記憶されることだろう。

だから先の山形氏の見解は、誇張でもなんでもないと思う。富田さんは日本の電子書籍の「ファウンディングファーザー(創設の父)」の一人だ。

だが青空文庫の意義は、単に提供しているコンテンツの質や量にとどまるものではない。オープンな電子書籍「プラットフォーム」である点も重要だ。青空文庫は、民間主導で発展した、「プラットフォーム」として、日本ではまれな成功例の一つである。

「プラットフォーム」とは何か。さまざまな含みがあり、その定義は容易ではない。ある企業にとっては「多数の企業から利用料を取るビジネス」のことであったり、別のある企業にとっては、「多数の利用者から利用料を一括して徴収し、コンテンツやサービス提供者に割り振るサービス」であったりする。

さらに、「配信サーバ」の意味で使う人もいるし、「規格や配信経路、端末をトータルでコントロールすることで利益を得るサービス」といった意味で使う人もいる。最後の例は、「垂直統合モデル」とか「エコシステム」などという別名もある。念頭におかれているのはiPhone、iPad、iPodといったデバイスを販売する一方、そのデバイス向けのアプリマーケット「AppStore」からも収入を得るAppleだ。

「プラットフォームビジネス」はこの数年間、日本の実業界のバズワードになり、一時は、猫も杓子もプラットフォームを目指している感があった。しかしこれまで述べたように、定義は人により組織によりまちまちだから、複数の企業や業界をまたがった会議で、各自がてんでんバラバラな定義のプラットフォームを念頭において話をする、といった笑えない風景が、あちこちで繰り広げられたようだ。

特に、「多数の企業・利用者」が活用できるオープンさを強調する定義と、Apple型の「一社(少数の企業)によるコントロール」を強調する定義とでは、その意味するところは場合によっては真逆であり、矛盾は深刻になる。

とはいえ、「多数の個人や企業が共通して利用できる土台を提供することで、ビジネスを発展させる仕組み」という概念だけは、最大公約数的な合意として取り出せそうだ。鉄道の駅のプラットフォーム(ホーム)のように、様々なパートナーが、アクティブに活用できるよう整備された技術的、ビジネス的なベース、ないしそれを前提とした事業のあり方、という概念である。

上に述べたように、プラットフォームは一時、日本の産業界のバズワードだった。そのため、2010年以降続々と立ち上がった電子書籍事業も、そのほとんどがプラットフォームを志向した。

例えば、2010年にソニー、KDDIなどが立ち上げ、後の「ブックリスタ」に発展したジョイントベンチャーは、発足時のリリースの中で、プラットフォームの立ち上げを使命として謳った(情報公開:このリリースの起草作業には、筆者も加わっている)。

同じ年にNTTドコモと大日本印刷が発表し、後の「トゥ・ディファクト」の設立につながった提携事業のリリースでも、翌2011年1月に発表されたBookliveのリリースでも、プラットフォームがキー概念として使われている。

さて、問題は、それらのプラットフォームが、スタートから数年の時を経て、前宣伝通りの役割を果たしているかどうかだ。

AppleやAmazon、Google(Android)などがプラットフォームとして機能を提供していることは、アプリに関しては、特に証明してみせる必要はないだろう。数千、数万といった多数のデベロッパーが参加し、その上でビジネスを展開している。

その中には、他社製の電子書籍サービス向けのビューワー(一部は、ストア)アプリも含まれる。つまりこの3社以外の電子書籍サービスの利用者も、制限はあるにせよ、この3社の端末上で本が読める(一部は、買える)、ということだ。

電子書籍サービスについては、どうだろうか。3社とも、特別な契約を結ばなくともオンラインで申し込み(これも契約ではあるが、手続きがオンラインで完結するところが日本企業の通常の契約と違うところ)さえすれば、本を出版できる仕組みなので、これまで本を出したことがない新人作家や、電子専門の出版社が、自由に本を刊行できる。実際、3社のストアでは、こうした新興勢力の本を毎日のように目にすることができる。

3社の事業が、さきほど定義した「プラットフォーム」の最低限の基準、すなわち、「多数の個人や企業が共通して利用できる土台として機能する仕組み」のクリアに成功しているのは、一見して明らかであるように見える。

なお自己出版というと、一部の人だけに関係するように思えるが、自己出版に対応しているということは、何の予備知識も持たない利用者が、出版の申し込みから販売までの手続きをオンライン上で完結させられるように、利用のためのハードルが非常に低いシステムができている、ということでもある。そして、それに必要な情報や仕様が、ドキュメントなどの形で分かりやすくまとめられ、公開(申し込みが必要な場合とそうでない場合があるが)されている、ということでもある。

例えばAmazonのKindleストアで本を出したいと思ったら、Kindle Direct Publishingのサイトへ赴き、「Kindleパブリッシングガイドライン」をダウンロードすればいい。同じページには、国際的に広く使われている電子書籍フォーマットであるEPUBのコンテンツを、Kindle用のフォーマットに変換するためのツールや、Kindle用コミックを制作するためのツール、そして、利用者が運営者に質問したりできるフォーラムが用意されている。

このページで提供されているツールや情報は、出版社がKindle本の制作の時に参照しているのと同じものだ。つまりKindle本の出版に関して、出版社と個人、新興企業の間に入手できる情報の差は、基本的にはない。

Amazonほどわかりやすく、また詳細でもないが、AppleやGoogleにも同様のページがある。Appleのガイドページはこちら、Googleのガイドページはこちら(英語)にある。