![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

|

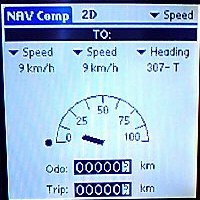

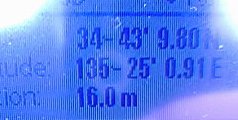

久しぶりに prism に GPS Companion を使ってみた。 GPSCompanion とは †Handspring(現PalmOne?)のPDA、visorシリーズの拡張ポート(springboard)は時代を先取りした汎用ポートで様々な機能を備えたデバイスがあった。あまり広まらなかったが、スマートフォンとして機能する最初のPDAはvisorだったのだ。 そのspringboard向けGPSレシーバーが Magellan GPSCompanion だ。Magellanのサイトには発売当時のリリースノートくらいしか資料は残っていない。ebayでは$70〜$90程度で落札されているようだ。アメリカのようなところで、車で移動するのにはいいだろうし、まだvisorを使っている人がいることは少し嬉しい。 パッケージには本体、単四電池2本、palmにインストールするソフトのCD(英語)、Map companionという米国全土の地図が入ったCD(英語)、日本の極一部が入ったデモ版地図データCD、簡単な日本語ドキュメントが入っていた。アメリカ国内なら追加投資なしに全土の地図を使ったGPSが堪能できるが、日本では2万近い追加投資をしないと地図を使ったGPSとして使うことは不可能。これが、日本でほとんど売れなかった最大原因だろう。日本語の地図を含んだ高機能な専用GPSレシーバーと同じくらいの金額でauの携帯電話と同レベルの機能では売れなくて当り前だ。 実際の使用 †インストールはシンプルその物。CDに入っているソフトをホットシンクでvisorにインストールし電池を入れたレシーバーをspringboardに差し込むだけだ。レシーバーに電池を入れるので、visor本体の電池を使うことはない。 しかし、GPS使用中はvisorの電源を入れっぱなしにするので、本体の電池も相応に消耗する。  イニシャライズを実行したときの画面。中心がロンドンなのがグローバルだ。  上の画面で日本付近をタップすると気持ち拡大される。ここで、は右下に表示されている緯度・経度をできるだけ近づける。ここでいい加減な数字にすると、初期の測位時間に時間がかかってしまう。  ステータス画面。  補足完了したときの位置情報。緯度、経度の他にElevation(標高)というパラメーターもある。ただし、高度はあまりあてにならない。  スピードメーター表示。移動中に見ると移動速度がダイナミックに表示されて楽しい。アナログスピードメーターのメタファーも分かりやすい。この写真は歩いているときに撮ったので実感はないが、電車だとリアルに針が上下して楽しい。  少し移動して測位。(変換済み) 同じ場所でA5502Kを使って測位したときのデータ: 実際にいた場所はGPSCompanionが示した位置。A5502Kは10秒かからずに位置情報を取得したが誤差が大きかった。これだけの誤差はかなり条件が悪いところでしか見たことがないので意外な結果になった。 感度 †見晴らしのいいところでは5〜6の衛星をキャッチするが、建物などの障害物には弱い。建物以外に、高圧電線にも遮られているらしく、駅のホームでは電波状況が悪くなる。一度fixしてしまえば、衛星の補足数が減ってもトレースできるので、ビルの谷間のようなところで2Dになったり、建物に入ってnofixになっても電波状況が改善されれば一瞬で3Dに回復する。 電池 †移動中の活動で一番問題になるのはエネルギー源の補給だ。人間なら食料・水、車ならガソリン、コンピューターの場合は電池だ。 地図の使用 †結論 †精度的は十分。auのGPSとは違って世界中で使える(北米なら全土の地図が標準添付)。 しかし、これを活用するには、乾電池モデルのvisorと多量の単四電池が必要。米国外で使うには、別途地図データを用意する必要がある。高価な地図データを購入するか、自力で地図データを作成するかしなければならない。 私の場合、prismが充電池モデルということが大きく立ちはだかった。prismのカラー液晶は明るいところでの視認性が悪く、バックライトを最大輝度にしなければならない。さらに、GPSとして使うためには電源が入れっぱなしになるので、見る見る電池が減っていく。そして、prismには電池交換ができないという欠点がある。 資料 † |