このページは下書きです。袋小路の壁の落書きなので、参考にはなりません。

CLIE-UX50

環境設定 †

起動に関するあれこれ †

キーボード環境 †

- 辞スパの辞書データを内蔵メモリに移行。:visor のときはCFメモリに置いていたものを、内蔵メモリに移動した。一気に数メガの本体メモリ節約になった。メモリカードに依存しないので精神的に楽。visorでは辞スパとKDICの辞書をCFに置いていたので、メモリカードを差し替えて使うということは事実上できなかったから。

- DALauncherのクイック起動DAを登録。ワンアクション減ったが、シルクエリアを出さなければいけないのははっきり後退だ。タップ1回かキーボード操作1回でDAのリストをポップアップできるようにしてくれないかな・・・というか、その昔macOSでお世話になったMasterJuggler?のようなユーティリティが理想だが・・・

- KDICの辞書を内蔵メモリにコピー。一気に快適になった。インクリメンタルサーチでもタイムラグがないのはさすがだ。

課題 †

- 朝の巡回データの取り込み(iMac600で巡回して作成したMeDoc?データをネットワークで母艦にコピーしホットシンク。これだと、毎朝winXPまで起動しなければならないし、ネットワークでのコピーという手間がかかる。)

- NetFront?の巡回の設定が使えるものなら、ぴるごむでの巡回自体が不要になるかもしれないが、新聞の個別記事はURLが毎朝違うので難しい可能性が大きい・・・

感想 †

UX50本体 †

小さい

無線LANの感度表示の数字が小さい。アクセスポイントから1mも離れていない場所でも60%とかいう数字が表示される。パソコンのPCワイヤレスLANカードでは5m程度はなれた場所でも95%以下の数字を見たことがない。gとbとで電波の出力が違うとは思えないが・・・機械の表示するパーセント表示はあまりあてにはならないし、電波状況の不安定を感じることはないから実害はないんだが・・・

first impression †

素のUX50はお世辞にも使いやすいとはいえない。色とりどりのアイコンが華々しくならんでいるが、使いそうにないものが多い。ひどいものは、サービス自体が終了したオンラインサービス(イメージステーション)へのポインタもある。続けるかどうか分からないような(しかも多数の人が無縁な)サービスはオプションでインストール出来るようにしてくれたほうがありがたいのにと思う。発売当初はやめる予定はなかっただろうが、基本的にオンラインサービスはいつ終わるか分からない性格のものだ。そういうものへのポインタをハードに書き込むことが間違いだという意味だ。*1

JOGは予想より直径が小さく回転時のクリック感も強い。はっきり、回しにくい。キーボードも強く押し込まなければ反応してくれない。ミスタイプは防げるがgraffitiより早いかといわれると微妙だ。キーやJOGは個体差もあるだろうし、好みもある。慣れも大きいから、第一印象だけ書き留めた。

- NetFront?というウェブブラウザが標準で入っている。が、残念ながら、リンクから別ウィンドウを呼び出しているようなところは表示されない。このため、MovableTypeではメンテナンスが出来ない。(スパムトラックバックを削除したくても、できないことがある)

- 電卓がショボイ:visorにはpalm標準の電卓の他に高機能な電卓がついていた。せっかく高機能な電卓がついていても、使ったのは単位変換(温度や容積)だけだが、これには重宝した。こういう地味だけど効果的なものを標準に入れるということが大切だと思う。グラフィックをきれいにする余裕があるなら、基本機能を充実させろと思う。SONYもそのまま使うのではなくhandspringのように一ひねりしろとも思うが、もう終わったことだが。

操作性 †

- Graffiti2:評判の悪いGraffiti2だが、予想以上に使いづらい。普通の文字と同じ書き方になった「g,i,k,t,x,y」がポイントだろうが、これまでのほうが書きやすい。これまでの一筆書きのほうがスタイラスの移動量が少なく、特に、「k,t,x,y」はこれまでのほうがはるかに良かった。慣れない人のために技術力で文字入力に近い方法を受け入れるのは素晴らしいが、そのために前の合理的な方法を捨てる必要はないと思う。残念だ。ちなみに、Graffiti2はシルクのローマ字エリアと数字エリアをまたぐと大文字の入力ができるということだったが、入力ボックスが縦に並んでいるUX50ではほとんどメリットはない。

- 一番のインパクトはキーボードだが、波状の波の山の部分を切り欠くようにしてボタンが配されている。以前、電子辞書で使ったのと同じアイデアだ。キートップと座面が同じ高さだが、前後にスペースがあるので力が入りやすい。座面が高いので、隣のキーとの距離が近い割に、誤って隣のキーに指がかかることはない。

反面、押し込まないといけないのでスピードはあまりでない。また、個体差があるかもしれないが、キーはかなり重い。

キーボードには、オン・オフ可能なバックライトがあるので暗いところでも使いやすい。ただし、アプリケーションボタンにないのはどうしてだろう。

- CLIEといえばJogだが、UX50の場合は左下にあるので使いづらい。奥まったところにありダイヤルの径が小さいので「快適スクロール」には程遠い。

- アプリケーション用のキーが3つしかないのがかなり不便だ。jogが使いにくいこともあって、ソフトの起動には前面ボタンを活用したいところだが、数が不足しているのでフラストレーションが溜まる。

機能 †

- USBケーブルでつなぎソフトを起動すると外部ドライブとしてマウントされるので、外部メモリカードリーダーとしても使える。(iMac600では認識しなかった)

- メモリカードリーダーとして使えるモードはUSBケーブルで接続したときだけ。

- 接続のケーブルはcybershotなどに同梱のケーブルと同じなので、共用可能。

- PC側にインストールされるDataExport?の存在価値が不明。(内蔵メモリにはアクセスできない)

- 内蔵のメモリに2種類あり、「本体メモリ」と「内蔵メモリ」と使い分けられている。本体メモリは通常のpalm デバイスのメモリで、内蔵メモリはメモリカードのような扱いだ。visor のspringboard モジュールのメモリカードアダプターに内蔵されていたメモリのような感じで、ユーティリティでしかメンテナンスはできない。visor の場合は、ここにコピーしたアプリケーションは普通のアプリと同様の扱い(launcherに表示され、起動できる)だったがUX50は無理のようだ。辞スパの辞書データは内蔵メモリに置くことができたので本体メモリの節約になった。KDICとかPOBoxの辞書などもここに吐き出せるといいかもしれない。

KDICの辞書を内蔵メモリにおいた状態で、MSを挿入するとKDICが辞書を見失ってしまう。

- メモリスティックの価格はだいぶこなれてきているらしい。音楽やムービーを保存する気はないので64Mか128Mで十分だろう。>64M購入(ヤフオクで送料・振込手数料込1,800円)

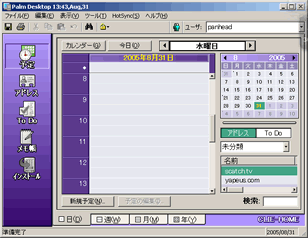

CLIE PalmDeskTop? †

- トップ画面のフィールドはインクリメンタルサーチできるのはいいが、完全前方一致しかない。会社名か氏名かどちらか一方でしか探せない。(検索ダイヤログでは可)

- フォントでかすぎ

- 無駄なパートが多く、肝心な情報のフィールドが不十分だったり、でっかいダイアログが画面一杯に広がるものがある。

- アドレスに誕生日データがない(当然予定表に自動リンクされない)。これでは標準のアドレスを使う意味がほとんどない。一つのデバイスの間で全てのデータがリンクされるのが理想なのに、visorのものよりいけてないとは・・・

- 納得いかないクレードルとACアダプタ。クレードルにUSBケーブルを挿せないのはなぜ?また、USBケーブルで充電できないのはなぜ?あのでかいACアダプタはなに?特にACアダプタのでかさには閉口。しかも、中身が詰まっていてこれ以上小さくできなかったと感じるようなものなら諦めはつくが、UX50のものはスカスカなのがはっきり分かるから余計に腹立たしい。後、コンセントプラグからACアダプタへのケーブルの太さも異常。大電流が流れるものでもないのに。

こういうことは、技術力じゃなく、仕様策定のセンスだろう。本体に使うのと同じ情熱を持って周辺機器を作ってほしい。使うのは本体だけではないのだから。

こういう点でAppleは未だに抜きん出ていると思う。iBookのACアダプタを見習って欲しい(iPodのはデザインや仕様はいいが、本体に対して大きすぎる)。

Podcastを楽しむ †

イマイチ感の強いMP3プレーヤーだが、メモステにPCでコピーしたMP3を再生するには小回りが利いて便利だ。MP3を聴く分には特別なソフトは一切不要だ。メモリカードか内蔵メモリにMP3ファイルを、palm/programs/MSAUDIO ディレクトリにコピーするだけでOKだ。

Podcastのデータは普通のMP3ファイルなので、iTunesでダウンロードしたものでも問題なく再生できるものが多い*2。これで、音楽再生時に通常のソフトが使えたらどんなにいいだろうと思う。出来た!AudioPlayer?のオプション>設定:[他のアプリケーション利用時に再生する]にチェックを入れるだけ。

惜しい仕様 †

- キーボードのライトをショートカットに振って欲しかった。バックライトと同じように設定できれば暗いところでも安心なのに。(Ada又はHotButtons?に「拡張設定」を登録してアクセスしやすくすることでかなり便利にはなった。)

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)